はじめに:人材育成が注目される時代に

近年、教育や企業の現場を問わず、「人材育成」の重要性がますます高まっています。とくにビジネスの分野では、社員一人ひとりの能力向上が、組織全体の生産性を高め、持続的な競争力をもたらす鍵として認識されるようになっています。

その背景には、不確実で変化の激しい社会情勢があります。組織が生き残るためには、単なる命令や統率によるリーダーシップだけではなく、自律的に考え、行動できる優秀な人材の存在が不可欠です。知識やスキルを持った人材が増えれば、業務効率は向上し、課題解決に向けた新たな提案も生まれやすくなります。

こうした時代的な背景から、組織ではさまざまな「人材育成」や「対人支援」の手法が取り入れられています。そのなかでも「コーチング」は注目を集めていますが、実際にこのスキルを効果的に使いこなすには、周辺の支援手法についての理解が不可欠です。

本稿では、人材育成の代表的な6つの手法──コーチング、ティーチング、カウンセリング、メンタリング、ファシリテーション、コンサルティング──について整理し、それぞれの特徴と違いを比較していきます。これからコーチングを学ぼうとする方にとって、周辺知識を体系的に捉えることは大きな助けとなるでしょう。

人を育てる6つの手法:それぞれの特徴とは?

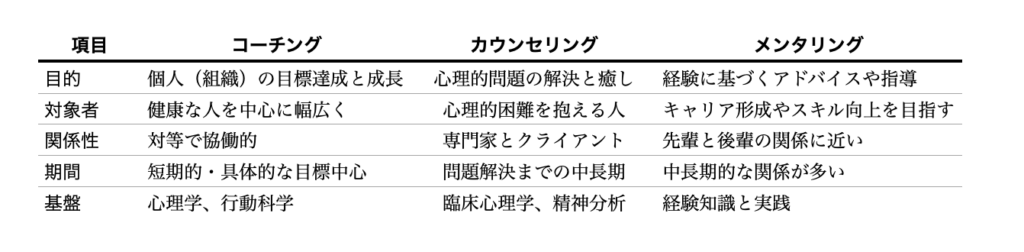

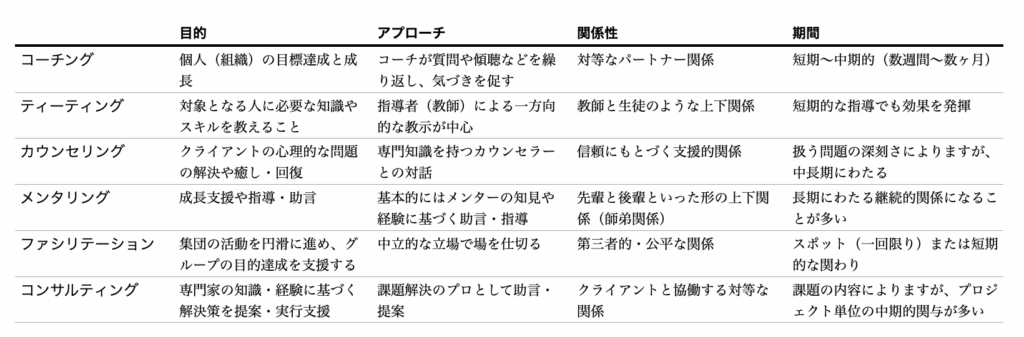

まずは6つの手法について、その基本的な役割とアプローチの違いを確認しましょう(表1)。

- コーチング:目標達成を支援するために、問いかけや対話を通じて、相手の中にある答えを引き出します。

- ティーチング:教師や上司などが、知識やスキルを一方的に伝える「教える」スタイルの支援です。

- カウンセリング:主に心理的な課題を扱い、傾聴と共感を通して相手の内面に寄り添い、自己理解を促します。

- メンタリング:豊富な経験を持つ先輩や上司が、長期的な関係の中で助言や励ましを行います。

- ファシリテーション:会議や対話の場で進行役として関与し、メンバーの意見を引き出しながら合意形成をサポートします。

- コンサルティング:専門家として課題を分析し、知見や提案を提供する問題解決型の支援です。

これらの手法は、それぞれが異なる目的や関わり方を持ちますが、共通するのは「人の成長を支援する」という点です。

表1. 6手法の概念比較

関係性と時間軸で整理する6手法の位置づけ

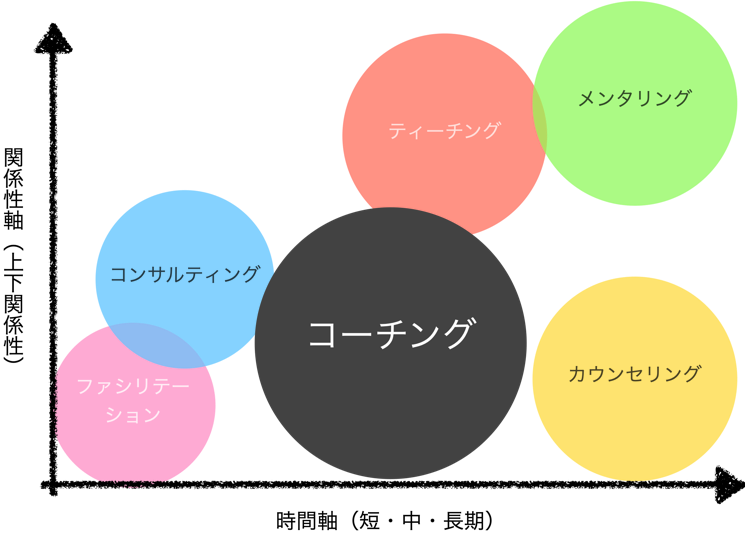

これら6つの手法は、次の2つの軸で整理することで、その違いや位置づけがより明確になります(図1)。

図1. 6つの手法の概念的位置付け

1つ目は「関係性の軸」です。

ティーチングやメンタリングは、支援者が指導的な立場を取りやすい上下関係のスタイルです。一方で、コーチングやファシリテーションは、支援者と対象者が対等な関係を前提とするスタンスです。カウンセリングも専門性のある立場から関わりますが、あくまで相手に寄り添う中立的な姿勢が求められます。

2つ目は「時間軸」です。

メンタリングやカウンセリングは中長期的な関わりになりやすく、ファシリテーションやコンサルティングは特定の課題に短期集中で対応するケースが多く見られます。コーチングはその中間で、明確な目標に向けて比較的短〜中期の関与が想定されます。

このように分類することで、「どのような状況で、どの手法が効果的か」を判断しやすくなります。ただし、実際には時間や関係性が柔軟に変化することもあり、状況に応じた調整が必要です。

組織に求められる多様な支援スタイル

現代の組織では、これらの手法を組み合わせて活用することが業務効率化や経営改善のカギになっています。たとえば、管理職の育成に1on1コーチングを導入する企業は年々増加しています。また、新人定着率の向上を目的にメンター制度を導入したり、ファシリテーションによって会議の質を高めたりと、各手法はさまざまな形で活用されています。

最近では、コンサルタントがファシリテーションやコーチングの技法を取り入れるケースも増えています。これは、現代の複雑な課題に対して、外部の正解を押し付けるのではなく、クライアント自身の中にある知恵や答えを引き出すアプローチがより有効だと考えられているためです。

つまり、「人との関わり方」そのものが、経営戦略や組織変革の鍵になっているのです。

コーチングを学ぶ人が知っておくべきこと

これからコーチングを学ぶ人にとって、他の支援手法との違いを理解することは非常に大切です。クライアントの課題によっては、コーチングよりもカウンセリングが適している場合や、ティーチングやコンサルティングによる知識提供が必要な場面もあります。

そのようなときに、自分の専門領域を見極め、必要に応じて他の専門家に引き継ぐ判断力もまた、プロフェッショナルとしての責任の一つです。また、コーチングの前提(答えを教えない、主体性を引き出す等)をクライアントと事前に共有することも、成果を引き出すうえで欠かせません。

おわりに:支援スキルを「引き出し」として使いこなす

本稿では、コーチングを中心に据えつつ、6つの代表的な人材育成・支援手法の特徴と使い分けについて整理しました。大切なのは、「この手法が正解」と決めつけるのではなく、それぞれの強みと役割を理解し、状況に応じて柔軟に組み合わせていく姿勢です。

人を育てるとは、一つの方法に頼ることではなく、多様な関わり方を引き出しのように持ち、それを最適なタイミングで活かすことだと思います。

コーチングを学ぶ皆さんが、こうした視野を持ちながらスキルを深めていくことを心から願っています。

執筆者プロフィール

岳野 公人(たけの・きみひと)

滋賀大学教育学部教授。1994年長崎大学教育学部卒業(古谷吉男教授に師事)。1999年兵庫教育大学連合大学院(博士課程)中途退学(松浦正史教授に師事)。1999年金沢大学教育学部講師。2003年兵庫教育大学連合大学院において学校教育学博士を取得。2015年より現職。

南山教育研究所より|所長 南山紘輝のメッセージ

人の成長を支えるということは、決して一方向的な「教える」行為だけではありません。問いかけ、共に考え、時に寄り添いながら、その人自身の内にある力を信じ、引き出していく──それこそが本質的な「人を育てる」営みだと私たちは考えています。コーチングは、その中でも非常に力強く、そして繊細な関わり方のひとつです。しかし、状況や相手によっては、他の手法のほうが有効な場面もあります。だからこそ、私たち支援者は、様々な育成アプローチを引き出しのように持ち、状況に応じて柔軟に活用できる力が求められるのです。本稿が、皆さんのコーチングスキルをさらに豊かにし、広い視野を持って人と関わるヒントになれば幸いです。ともに学び合いながら、「人を育てる力」を未来へつないでいきましょう。