南山教育研究所所長・南山紘輝が滋賀大学教職大学院にて実施した「コーチング基礎理論」講座の実践をもとに、「問いかけ」がいかに創造性(creativity)と関連する神経活動を促し、教育現場における創造的思考を育むかについて考察します。とくに、内的思考を担う脳内ネットワークであるDefault Mode Network(DMN)や脳波(α波・θ波)の特性に着目しながら、4Cモデルに基づく創造性発達の観点から、教育実践における「問い」の意義を論じます。

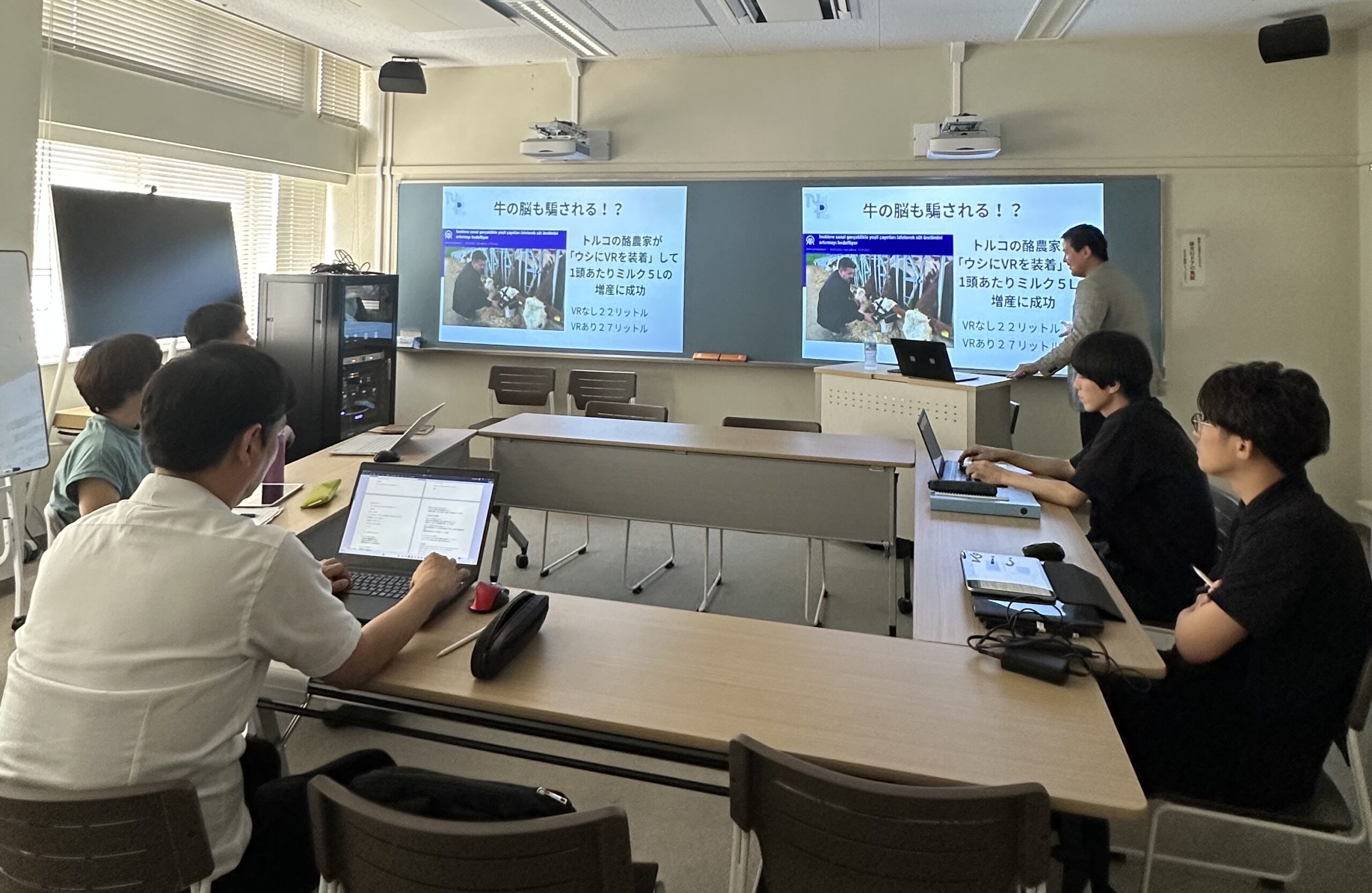

2025年、南山教育研究所所長・南山紘輝は滋賀大学教職大学院において、「コーチング基礎理論」をテーマに講座を実施しました。講座の中では、教育現場における「問いかけ」と「創造性(クリエイティビティ)」の関係性、さらには神経科学的な裏づけについて、実践と理論の両面から検討しました。

近年、STEAM教育や探究学習の文脈で「創造性」の重要性が再認識されています(Runco, 2014)。一方で、学校現場では依然として「正解」に収束する学習が中心であり、自由な思考や内省のプロセスが十分に促されていない現状があります。

本稿では、神経科学の知見とコーチング理論を接続しながら、教育における問いの力を再考します。

2. DMNと創造性:ぼーっとすることの科学的意味

Default Mode Network(DMN)は、内側前頭前野(mPFC)や後帯状皮質(PCC)などを含む脳のネットワークであり、休息時や「ぼーっとしている」ときに活性化するとされています(Raichle et al., 2001)。

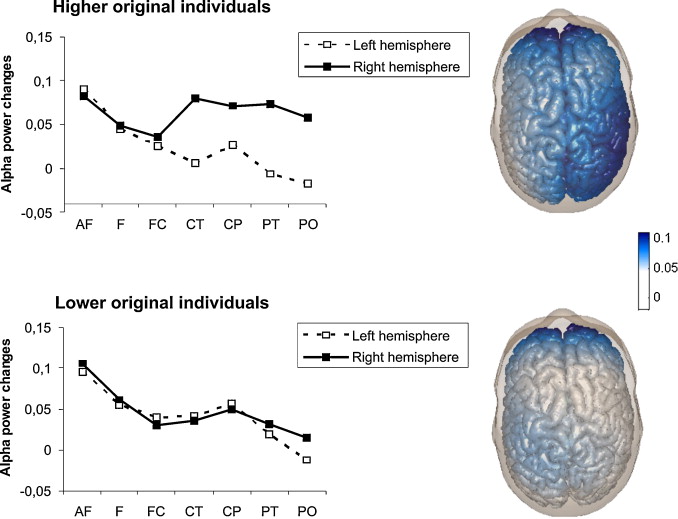

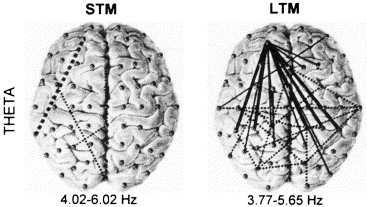

このネットワークは、自己に関する思考、記憶の再構成、未来の想像、創造的発想などに関与しており、創造性に深く結びついています(Beaty et al., 2016)。DMNが活性化している状態では、α波やθ波が優勢となり、リラックスしながらも集中した内的モードが促進されます(Fink & Benedek, 2014)。

3. 「問い」が脳を開く:教育現場での実践から

講座では、学習者に対して自己に関わる問いを投げかける場面が多くありました。たとえば、

- 「最近、心がざわついたのはどんなときでしたか?」

- 「今、大切にしたいことは何ですか?」

といった問いは、DMNの主要部位である内側前頭前野や後帯状皮質を活性化させ、無意識下の思考や感情にアクセスするきっかけを与えると考えられます。

また、そうした内的気づきを他者と共有し、対話を通じて言語化していくプロセスでは、α波やθ波の出現が促され、創造的状態が生まれやすくなることが脳波研究からも示されています(Jauk et al., 2012)。

参考文献:Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation October 2001

Neuro Science Letters 310(1):57-60

4. 決められた答えは創造性を閉ざす

一方で、あらかじめ用意されたスクリプトやテンプレートに沿って発話を行う場面では、β波が優勢になることが報告されています。β波は集中や緊張状態と関係しており、外的評価や「正解」を強く意識する状態でもあります(Lustenberger et al., 2012)。これはDMNの活動を抑制し、内的探索や発想を妨げる可能性があります。

つまり、教え込む教育スタイルは、脳の創造的状態を生みにくくするということが示唆されます。

5. 「問いを育てる」という視点と4C理論の接続

コーチングにおいては、「答えを教えるのではなく、問いを育てる」ことが重要とされています(Whitmore, 1992)。この姿勢は、創造性の発達を段階的に示した「4Cモデル」(Kaufman & Beghetto, 2009)とも一致します。

4C理論は、創造性を次のように分類しています。

- Mini-c:個人の内面で生まれる気づきや意味づけ

- Little-c:日常生活の中で発揮される創造性

- Pro-c:専門的領域での創造性

- Big-C:歴史的偉業とされる創造性

教育現場で重視すべきは、Mini-cからLittle-cへの発達です。これは「問いかけ」によって自己内省が促され、他者との対話を通じて表現が磨かれるプロセスによって育まれると考えられます。

本稿では、「問い」がDMNや脳波に与える影響について神経科学的に概観し、コーチング的アプローチを教育実践に取り入れる意義を整理しました。

創造性を育むためには、「教える」こと以上に、「問う」こと、そして「共に考える」ことが重要です。教育者自身が問いを設計し、対話をファシリテートする存在になるための支援や研修の設計が、今後の教育の質を大きく左右するといえるでしょう。

今後は、問いが学習者の脳や行動にどのような影響を及ぼすのか、定量的な研究の蓄積と現場での実践的検証が求められます。

参考文献

- Beaty, R. E., Benedek, M., Silvia, P. J., & Schacter, D. L. (2016). Creative cognition and brain network dynamics. Trends in Cognitive Sciences, 20(2), 87-95.

- Fink, A., & Benedek, M. (2014). EEG alpha power and creative ideation. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 44, 111-123.

- Jauk, E., Benedek, M., & Neubauer, A. C. (2012). Tackling creativity at its roots: Evidence for different patterns of EEG alpha activity related to convergent and divergent modes of task processing. International Journal of Psychophysiology, 84(2), 219–225.

- Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four C model of creativity. Review of General Psychology, 13(1), 1–12.

- Raichle, M. E., et al. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 676–682.

- Whitmore, J. (1992). Coaching for performance: Growing people, performance and purpose.

- Lustenberger, C., et al. (2012). The relationship between EEG spectral power during sleep and cognitive performance upon awakening. NeuroImage, 60(1), 101–111.