コーチングとは何か?その歴史と現代的課題

近年、さまざまな分野で注目を集める「コーチング」。スポーツの世界から始まり、現在ではビジネス、教育、医療など多岐にわたる領域で活用されています。この記事では、コーチングの歴史的な背景や、現代の課題について、西垣悦代氏の論文『ヘルスコーチングの展望:コーチングの歴史と課題』をもとに分かりやすく解説します。この研究は、医療分野におけるコーチングの展望を得ることを目的にまとめられた分野であるため、内容の偏りには注意する必要があります。しかし、網羅的に先行研究を調査しており、コーチングの歴史と現代的課題を効率よく学ぶためには有益な学術書だと言えます。

コーチングの語源と歴史

「コーチ(coach)」という言葉は、もともとハンガリーの村「コチ(Kocs)」に由来し、16世紀にヨーロッパ全土で「馬車」を意味する言葉として広まりました。その後1848年頃にはイギリスの大学生の間で「個人教師」を指すスラングとして使われるようになりました。

コーチングが今日のような意味で用いられるようになったのは1920年代のアメリカです。スポーツ心理学の父とも呼ばれるグリフィス(Griffith, C.R.)が、初めて心理学をスポーツの指導に応用したことがきっかけでした。しかし、この方法が日本に導入されるのは1980年代以降のことで、米国で臨床心理学を学んだ武田建氏が『コーチングの心理学』という著書を出すことで日本でも知られるようになりました。

1990年代に入ると、日本でもビジネスや医療の場面でコーチングが広がり始めます。特に有名なのが、日産自動車のカルロス・ゴーン氏が管理職向けの研修にコーチングを導入した事例で、企業におけるコーチングの有効性を示すきっかけとなりました。

現代コーチングの主な課題

コーチングが広がる一方で、いくつかの課題も指摘されています。

- コーチングの定義が曖昧

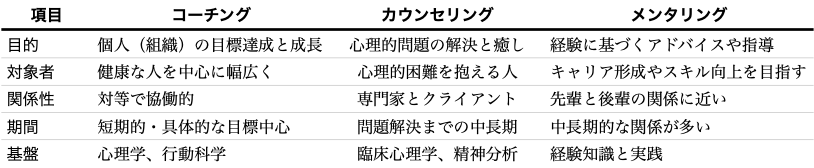

コーチングの明確な定義がなく、カウンセリングやメンタリングとの区別が難しいことが問題視されています。日本で一般に販売されている書籍の多くが、コーチングを単なる「コミュニケーションスキル」として紹介してしまうことがあり、誤解や混乱が生じています。

一方、近隣領域の専門職との比較から、コーチングの棲み分けも考えているようですが、まだ明確な線引きはできていないようです(表)。

表 近隣領域の専門職との比較

- 資格や教育制度の未整備

コーチングには国家資格などの公的な制度がなく、トレーニングの質もまちまちです。そのため、十分な訓練を受けていない人が「コーチ」を名乗ることが可能であり、コーチングの質が保証されにくい状況です。コーチの資質の維持・向上、資格認定、倫理規定の設置などを通して業界の信用を高めることも重要となっています。

- 科学的な根拠(エビデンス)の不足

日本では特に、理論的な裏付けを持つ研究や、効果を実証した臨床試験が非常に限られています。コーチングの有効性を示す科学的研究がまだ不足しています。

コーチング心理学の台頭

これらの課題の要因は、商業主義で始まった歴史が現在も影響を及ぼしているようです。しかし、こうした課題を解決するため、近年注目されているのが「コーチング心理学」という分野です。これは、心理学の理論や科学的な研究手法を用いて、コーチングを体系的・科学的に捉え直そうという動きです。

イギリスやオーストラリアなどではすでに大学院レベルでコーチング心理学の専門課程が設置されており、コーチングが単なるスキルから、心理学を基盤にした専門職として発展しつつあります。日本でも2010年に日本心理学会がコーチング心理学研究会を認定するなど、この分野の学術的研究が徐々に広がりを見せています。

この研究が示す今後の展望

日本におけるコーチングは、今後ますます質の高い実践や研究が求められます。特に医療や健康分野(ヘルスコーチング)では、医師や看護師など医療従事者が患者さんとのコミュニケーションにコーチングを取り入れ、より患者中心の医療が実践されることが期待されています。

そのためには、コーチングの理論的基盤を明確にし、科学的な研究を推進することが重要です。また、コーチングを専門的に学ぶ機会を大学や専門教育機関で増やし、コーチの質を高める仕組みを整えることが不可欠でしょう。

コーチングの可能性をさらに広げるために、日本の心理学者や実践家が海外の先進的な取り組みと連携し、質の高いエビデンスに基づくコーチングが社会に浸透していくことが今後の重要な課題です。

これからコーチングを学ぶ方への知見

この研究から明らかになった内容を見ると、コーチングを学ぶ際には、次のポイントを意識することが重要です。

- コーチングの定義や理論的背景を深く理解する。

- コーチングを心理学的な理論やエビデンスに基づいたアプローチとして捉える。

- コーチングを単なるコミュニケーションスキルではなく、クライアントの主体性や成長を支援する包括的なプロセスとして理解する。

- 資格取得や専門的な教育プログラムに積極的に参加し、自身のスキルと信頼性を高める。

【引用文献】 西垣悦代(2018)『ヘルスコーチングの展望:コーチングの歴史と課題』

執筆者プロフィール

岳野 公人(たけの・きみひと)

滋賀大学教育学部教授。1994年長崎大学教育学部卒業(古谷吉男教授に師事)。1999年兵庫教育大学連合大学院(博士課程)中途退学(松浦正史教授に師事)。1999年金沢大学教育学部講師。2003年兵庫教育大学連合大学院において学校教育学博士を取得。2015年より現職。

南山教育研究所より|所長 南山紘輝のメッセージ

教育、心理、コーチングは、いずれも「人の変容」を扱う学問です。その本質を深く掘り下げるには、学術と実践、そして哲学的な問いが交差する場所が必要だと私は感じています。コーチングという営みを「スキル」ではなく「対人支援の探究」として捉え直すために、この記事が一助となれば幸いです。今後も南山教育研究所では、専門家の知と実践者の声をつなぐ記事を継続的にお届けしてまいります。